こんにちは。はなちゃんこと、松家からの近況報告です。

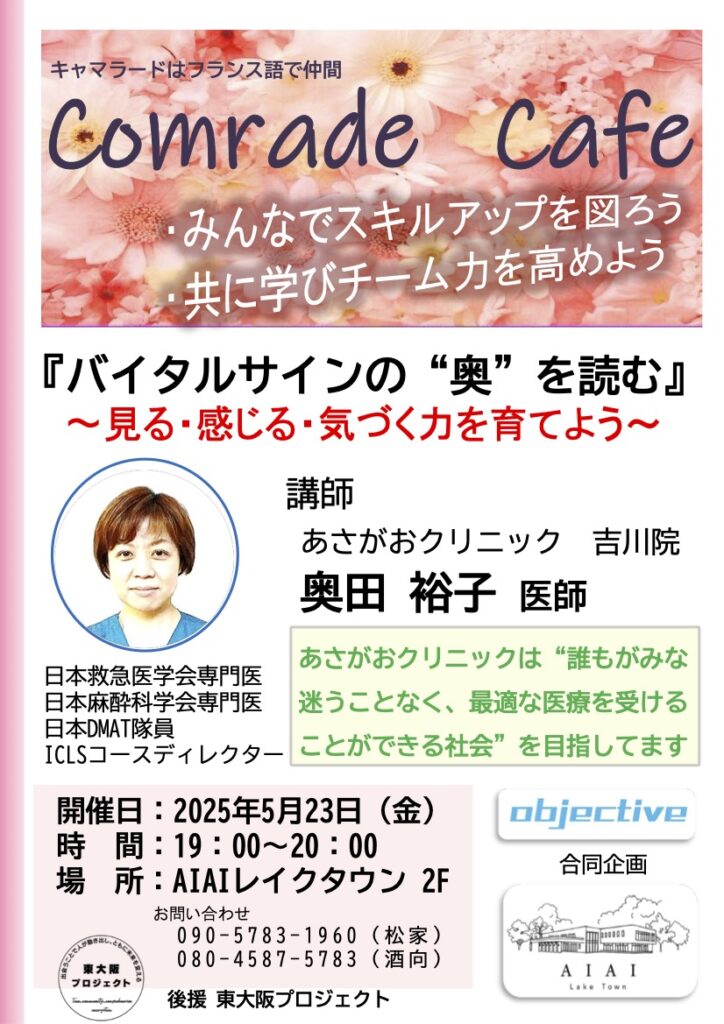

今年度から社内人材育成として「松家塾」という通称の勉強会を月1回開催しています。フランス語で仲間という意味のある「comrade cafe」と名付けました。

以前から、私は「ケアにかかわる中堅職の人材育成ができたらケアの質が向上するのではないか」と考えてきました。松家塾はその実践する一つの方法であり、いずれは松家塾が社内の勉強会にとどまらず、地域の専門職とフラットな関係で共に学び、相談し合える仲間をつくることができたらいいなと考えています。

つながりを求め続けて

埼玉県吉川市は、東側を千葉県境と接する、人口7万人あまりの小さな街です。ここで、ケアマネジャーとして働き始めた頃、介護事業所は少なく、訪問看護はわずか2カ所。24時間体制も整っておらず、地域の支援体制は十分ではありませんでした。

それでも、市外から来てくださる訪問診療医や訪問看護師、緩和ケア病棟の医師など、多くの支援者に支えられながら、在宅での看取りを一つずつ実現してきました。

そうした日々の中「もっと広い視点で地域を知り、俯瞰的に地域を見てみたい」と思うようになり、医師会の在宅医療連携拠点でコーディネーターとして医療・介護・行政と深く関わるチャンスを得ました。その中で私が大切にしてきたのは、同じ思いを持つ人との“つながり”でした。

その経験を通じ、ケアの主役は「利用者さん」であること、そして、より良い支援には「チームの連携」と「フラットな関係性」が不可欠であると気づいたのです。

最近では個別ケアが進み、新人が先輩のケア技術を直接学ぶ機会が減り、不安を抱えたまま現場に出ることも少なくありません。だからこそ、安心して共に学び合える場が地域には必要だと感じています。松家塾も、そんな「共に学び、つながる場」のひとつです。

今回、講師をお願いした奥田先生は、日頃から訪問診療医として丁寧に寄り添い、患者さんや家族の生活を共に考えてくださる方です。私自身も先生の「おだやかな看取りができるといいね」という言葉に日々励まされています。そんな信頼できる先生のもとで学ぶことが、現場で役立つ力につながると考えました。

人は誰しも、いつか最期のときを迎えます。「自分の人生を自分の意志で選び、自分らしく生ききる」そんな当たり前を誰もが叶えられる地域にしたいと私は願っています。

訪問診療でのバイタルサイン判断力を高める~「なんかおかしい」を言語化する技術~

奥田先生の講演全編はYouTubeでもご覧いただけますが、ダイジェストでレポートします。

https://www.youtube.com/watch?v=gQPtMQy_jDk

数値では分からない「気道の異常」を見抜く

訪問診療の現場でよくある場面として、「呼吸が苦しそうです」という報告を受けることがあります。しかし、実際に患者さんを診察してみると、気道(A:Airway)の問題と換気(B:Breathing)の問題が混在していることが多いのです。

気道に問題がある患者さんの身体所見には明確な特徴があります。まず声が出ないこと、そして陥没呼吸(胸が下がる、お腹が上がる、首回りや鎖骨上がへこむ)、さらに気管牽引(のど仏が下に引っ張られる)といったサインです。

これらの所見は、鼻と口を塞いで息を吸おうとすることで簡単に再現できます。空気が入ってこないため胸が下がり、お腹が膨らみ、首周りがへこむのを実感できるでしょう。気道閉塞は5分以内に心停止に至る可能性があるため、早期発見が極めて重要です。

努力性呼吸と頻呼吸が示すシグナル

普段、私たちが呼吸している時は「今息を吸っている」「今息を吐いている」ということが周囲から分からないものです。しかし、努力性呼吸をしている患者さんは明らかに「吸っている」「吐いている」ことが分かります。

努力性呼吸では、通常の横隔膜の動きだけでなく、首周りの筋肉(呼吸補助筋)や腹筋を使って呼吸をします。吸う時は首の筋肉が動き、吐く時は腹筋が硬くなります。骨盤の上に指を置いて強く息を吐いてもらうと、筋肉が盛り上がってくるのを感じることができます。

また、呼吸数の測定は軽視されがちですが、患者の重症度を示す重要な単独指標です。同じ酸素飽和度94%、酸素5L投与の条件でも、呼吸数16回/分と30回/分では患者の状態は全く異なります。呼吸数30回/分の患者は明らかに状態が悪く、緊急性が高いと判断できます。

循環不全の早期発見ポイント

循環不全は、組織での酸素の需要と供給のバランスが崩れた状態です。血圧低下だけでなく、様々な身体所見で早期発見が可能です。

脳への酸素供給が不足すると患者は不穏になり、皮膚への血流を犠牲にして重要臓器に血液を送るため皮膚が冷たくなります。また、体が酸性に傾くため、それを補正しようと頻呼吸(代償性過換気)が起こります。

循環不全の際にパルスオキシメーターや自動血圧計は正確な値を示さないことが多いという点は特に注意しなくてはなりません。末梢循環が悪化しているため、機械による測定値よりも身体所見の方が信頼できる情報となります。

「なんかおかしい」を言語化する重要性

バイタルサインの数値は正常範囲内でも、「なんかいつもと違う」「なんかおかしい」という直感は非常に重要です。この感覚を具体的な身体所見として言語化できることで、医師への報告がより的確になり、患者の救命や穏やかな看取りにつながります。

特に気道の異常は、血圧や酸素飽和度などの一般的なバイタルサインでは判断できません。測定機器がなくても観察できる身体所見こそが、患者の状態変化を早期に察知する鍵となります。

ヘルパーさんや介護士さんも含めて、チーム全体でこれらの観察ポイントを共有し、「見る意識」を持つことで、より質の高い在宅医療を提供できるようになるでしょう。

私は、今、思い描いていることがいくつかあります。

まずは松家塾と月1回開催している事例検討会の継続ですが、これだけでも結構大変です(笑)

その他に「折れない心を育てるいのちの授業」を地域に広めること。現在、同じ志を持つ仲間で埼玉チームを結成中で、まもなく講師が5人になります。今年は、学校に営業に行く予定です。

そして、 こころの鍵(仮称)くらしの保健室の展開です。春日部ではすでに開設・活動中。今は吉川でも開設準備を進めています。困りごと、悩み・寂しさ・何気ないおしゃべりなど、誰でも気軽に立ち寄れる居場所を目指します。

最後は、妄想中の未来プロジェクト! 30人のボランティアによる「なんでもオンライン相談室」を構想中。1人30分×月1回担当で、無理なく続けられる形を目指しています。

走り続けるためには、諦めずに未来を描き続けることが大切ですよね!

ちょっと変わり者の何も持たない私が、地域にどう働きかければいいのか分からず足踏みしていた時に、「東大阪プロジェクト」と出会いました。その出会いは、想いを形にするヒントをくれました。また、全国に心強い仲間ができたことも、私の原動力となっています。「続けていれば道は開ける」「一人ではできないことも、仲間となら実現できる」と信じ、歩みはゆっくりでも、これからも仲間と共に、より良い街づくりを目指して進んでいきたいと思っています。

-700x400.jpg)