こんにちは。コアメンバーで看護師の東絵里です。今回は、先日開催した「第3回QNEW東大阪吸入支援講習会」のレポートをお届けします。医師、薬剤師、看護師、ケアマネージャー、薬局事務員の皆様など、多職種40名の方にご参加いただき、吸入支援という共通の課題について学び合う貴重な時間となりました。

ぜひみなさんにも私たちの気づき、学びをシェアできればと思います。

「答えを渡すのではなく、一緒に考える」という気づき

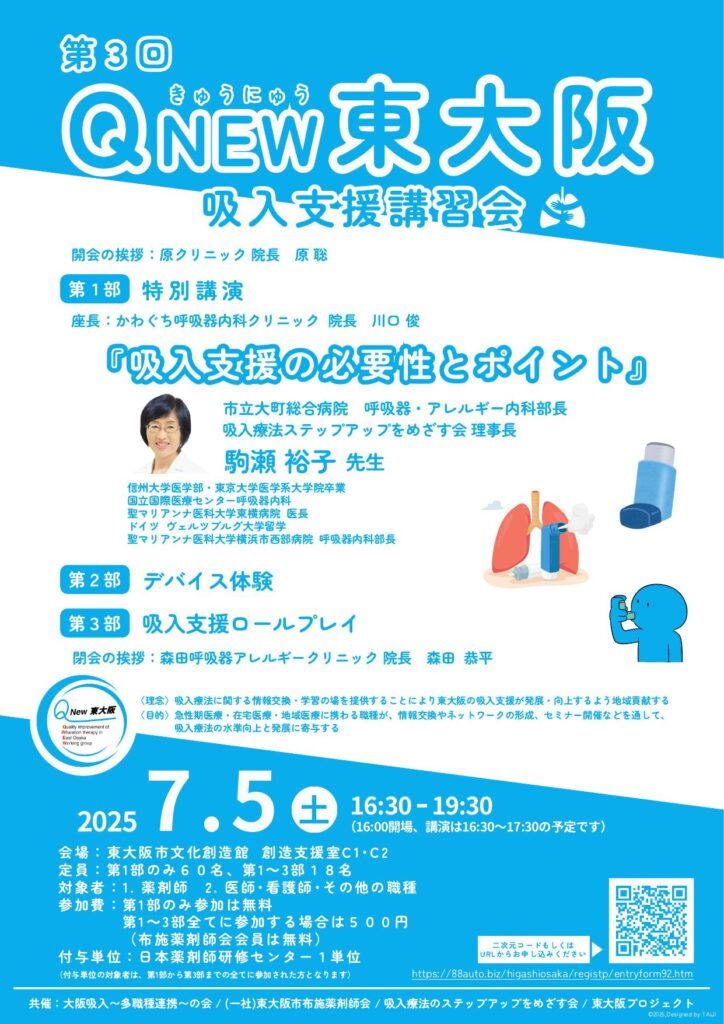

まずQNEW東大阪のご紹介を簡単にさせていただきます。正しい吸入療法を患者に提供できるようにしたい、吸入支援の知識を広めたいと考える同志が集まり、2023年から活動を開始しています。

正しくは『吸入療法の質を向上させるためのワーキンググループin東大阪』と言いますが、メンバーの一人である、かわぐち呼吸器内科の川口俊先生が『Qnew東大阪』と考案・ネーミングしてくださいました。

ロゴマークを作ってくれたのは、東大阪プロジェクトの専属デザイナーTAIJIさんです。

第一部:駒瀬先生から学ぶ吸入支援の本質

特別講演では、市立大町総合病院の呼吸器・アレルギー内科部長、吸入療法のステップアップをめざす会理事長の駒瀬裕子先生に『吸入支援の必要性とポイント』についてお話しいただきました。

先生のお話で特に印象深かったのは「できそうな人」という判断基準はないというお言葉でした。16歳で高校野球のレギュラーとして活躍する選手でも、親が付き添い、吸入指導を受けたにも関わらず、エリプタをゆっくり吸っていて効果が得られていなかったという症例の紹介がありました。

96歳で毎日畑仕事をされている方の例では、どの吸入デバイスも使用困難で、最終的にマスク付きスペーサーを家族の協力のもと使用することになったというお話も印象的でした。

姿勢に着目した新たな視点

駒瀬先生が特に強調していたのは、吸入時の患者さんの姿勢でした。COPD患者さんの動画を映し、背中が丸まった状態では肺の奥まで薬剤が届かないことを実感しました。

私たちは、吸入手技の習得に注力しがちですが、患者さんの姿勢を正すことで吸入効果が変わることを学びました。特に高齢者では胸郭の動きが制限され、呼吸機能も低下しているため、姿勢の重要性はより一層高まるのです。

「支援」という言葉の重み

また駒瀬先生が語った言葉の中でも「患者と共に考える、患者に決定してもらう」という考え方が印象に残りました。人は自分で考えて決めた行動には一定の責任を負うので、答えを全部与えるのではなく考えてもらうことが重要だというメッセージです。

だからこそ『吸入指導』ではなく『吸入支援』の姿勢が重要だと教わりました。ある患者さんが吸入を忘れないようにどうするかと考えた時、薬を置く位置を決める人もいれば、カレンダーに記載する人もいれば、吸入タイミングを工夫する人もいます。その工夫を自分のアタマで考えることこそが成功への近道ということでした。

ついつい答えを渡しがちな私にとってはドキッとするお話しで、子育てにも通ずるものがあるなと感じました。今更ながら肝に銘じておこうと改めて思いました。

駒瀬先生のお話しは、動画でも全編をご覧いただけますので、ぜひご覧ください。

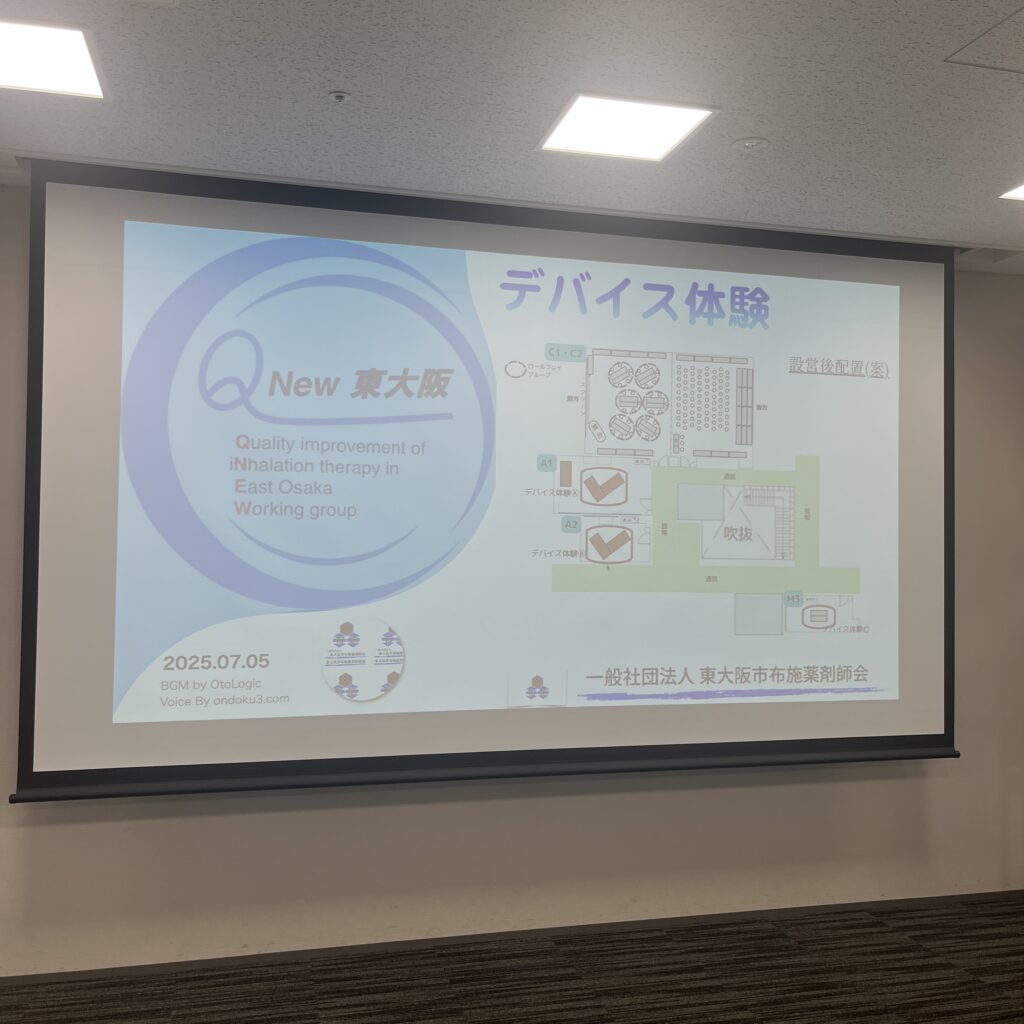

第二部:デバイス体験で実感した「奥深さ」

世の中には非常にたくさんの吸入デバイスがあり、デバイスによって注意するポイントが違います。操作方法から注意点までを実際のデバイスを触りながら学びました。

初めて触れる人もいれば「何度も触っているが知らなかったことがあった」など、参加者からは様々な声が聞かれ多くの学びがありました。

この場をお借りして講習会に協賛、ご協力をいただいたアストラゼネカ、グラクソ・スミスクラインの両社に深く感謝を申し上げます。

第三部:ロールプレイで見えた多職種連携の力

最後の『吸入支援ロールプレイ』では、以下の3つのシナリオを使って学びました。

- 初めて病気を診断されて吸入薬を処方される人の支援方法

- 初めての吸入薬に戸惑う人の支援方法

- 吸入薬を使い始めて数カ月経過した人の再支援方法

参加者3人がひとつのグループになり、患者役・支援者役・観察者役に分かれて吸入支援の様子を現実さながらにロールプレイします。

職種によって視点が違うので、様々な角度からの支援が繰り広げられました。「こんな風に声をかけるとわかりやすいね」という声が聞かれたり、「吸入後のうがいを忘れないようにするにはどうすればいいか」と白熱した議論を交わしているグループもありました。

参加者の声が物語る学びの深さ

実施したアンケートでは、満足度の高さを示す回答を多数いただきました。

「患者さんに指導した事のないデバイスの使い方を教えてもらって、実際に使ってみて、使いづらい点、特に説明が必要な点を知る事が出来て良かった」

「実際に吸入が難しく出来ない場面があり気付きがありました。このような会合の大切さを感じた次第です」

「思っていた以上に楽しかった!医師と身近に会話できる環境が良かった」

リピーターの参加も多く、「毎回違う学びがあり次回も是非参加したい」と嬉しい声も頂きました。

運営スタッフの成長と課題

終了後の反省会では、運営スタッフから「3回目となり運営にも慣れてきた」「スムーズにファシリテイトできた」という声の一方で、「講習会の開催時間や時間配分の検討」など更なる改善を模索する意見も聞かれました。

最後には『東大阪をより良くしていくためには…』という議題になり、様々な場面で多職種が協働することが大切といろんな意見や案が出ていました。

吸入支援の未来へ向けて

駒瀬先生のお話にもあったように、高齢化が進む中で、吸入支援の対象者は今後80代、90代、そして100歳代へと広がっていくことが予想されます。在宅での吸入支援や、訪問看護師による協力も必要となってくるでしょう。

また、環境への配慮も重要な視点です。吸入デバイスの生産から廃棄までの過程で排出されるCO2は、全世界の総排出量の3.5%にも上るという事実を知り、無駄なく効果的な治療が重要であると再認識しました。

熱い思いを持った同志たちと共に

熱い思いを持った同志の会話は尽きることなく夜は更けて行きました。この講習会を通じて、私たちは改めて、患者さんひとりひとりに寄り添い、共に考え、共に歩む。それこそが真の「吸入支援」なのだと実感しました。

次回の開催でも、活動の輪を広げていきたいと思います。QNEW東大阪の活動にぜひご注目くださいね。