つながりと想いが紡いだ、ケアの未来

あの日、東大阪が熱くゆれた

2025年11月9日、雨の中で開催された「医療デザインサミット2025 in 東大阪」。

たくさんの方々の想いとエネルギーが重なり合い、あの空間は確かに大きなうねりとなっていました。

私は東大阪プロジェクトのメンバーとして、準備段階から関わらせていただきました。

当日は、40名を超える仲間たちが運営スタッフとして力を尽くしてくれ、

その一人ひとりの働きがあったからこそ、あれほど温かく、豊かなサミットが生まれたのだと思います。

テーマは「ENDING DESIGN」

死を語る文化を、ここから

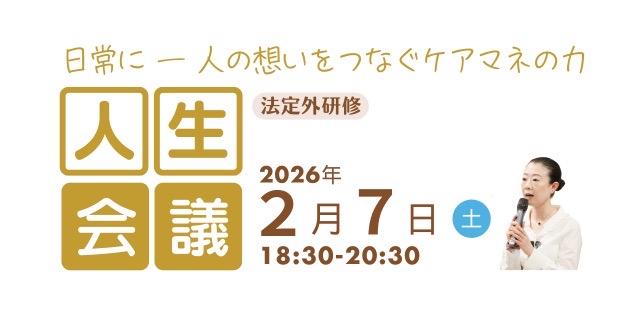

このサミットの中心にあったのは、「ENDING DESIGN ― 人生の終焉をデザインする」というテーマ。

介護や医療の現場では、日常的に“死”に向き合っているにもかかわらず、

自分自身の「終わり方」を語る機会は、実はそう多くありません。

「人生会議をすすめる私たちが、まず自分の死生観を語れなければ始まらない」

その思いに強く共感し、今回のイベントが持つ意義をあらためて深く感じました。

「笑わな損」と伝えてくれた、いちのせ先生

いちのせかつみ先生の「さいごの授業」では、ご家族の死やご自身の闘病の経験が語られました。

「笑って生きるも人生、泣いて生きるも人生。同じなら笑わな損」

この言葉が、心の奥にすとんと落ちた感覚を今も覚えています。

お金、命、時間をどう使うか。

その視点は、私たち介護職にも欠かせないものだと感じています。

池永先生から届いた“生ききる”というメッセージ

午後の講義は、緩和ケア医・池永昌之先生。

「死にゆく人から、生き方を学ぶ」

この言葉が静かに響き、会場全体が深い共感に包まれました。

なかでも「迷惑かけてありがとう」という言葉の力強さには、胸を打たれました。

ケアする側である私たちが、「関わらせてもらえることの意味」を、

もっと大切にしなければと考えさせられました。

また、弟子にあたる川村先生が壇上に立ち、

池永先生への感謝を語られた場面では、師弟の絆の深さに胸が熱くなりました。

越境ブレストから生まれた新しい風

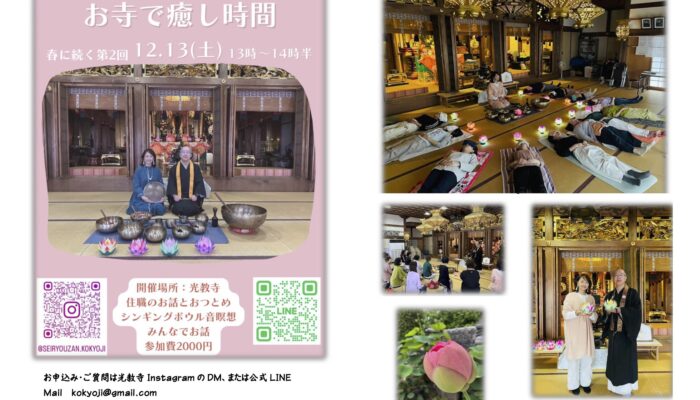

最後に行われた「越境ブレスト」では、東大阪で活動する3人のプレゼンターが、それぞれの想いを語りました。

その熱量に後押しされ、会場全体が前のめりになってアイデアを出し合う姿が、とても印象的でした。

職種も立場も違う人たちが、対等に語り合える空気。

「このまちから、新しい文化が始まる」

そんな確かな予感が、そこにはありました。

この体験を、まちづくりへつなげていく

私自身、介護支援専門員として、日々の支援に向き合っていますが、

今回のサミットを通して得た学びや揺れ動いた感情を、

これからの実践にしっかりと活かしていきたいと感じました。

ケアの仕事は、誰かの「最期」に寄り添う仕事。

でもその本質は、やっぱり「今をどう生きるか」にあるのだと思います。

この出会いと気づきを大切にしながら、これからも、まちと人に寄り添う活動を続けていきます。

介護支援専門員 上野秀香 さん(堺市)