「縁起でもない話をしよう会」とは、医療や福祉に関わる方々と地元の人々が参加する、鹿児島にある妙行寺さんが発案された地域交流イベントです。

普段はあえて口には出さない「縁起でもない話」をみんなで語り合い、これからの人生をいかに生ききるかを考えるきっかけ作りの一つとして、東大阪プロジェクトでも継続的に開催しています。

今回のテーマは「ACP(人生会議)の疑似体験」

話題提供は、特別養護老人ホーム三思園で看護主任を務められている高橋進一先生にお願いし、「どせばいい?カードでACPの疑似体験をしてみませんか?」をテーマにお話しいただきました。

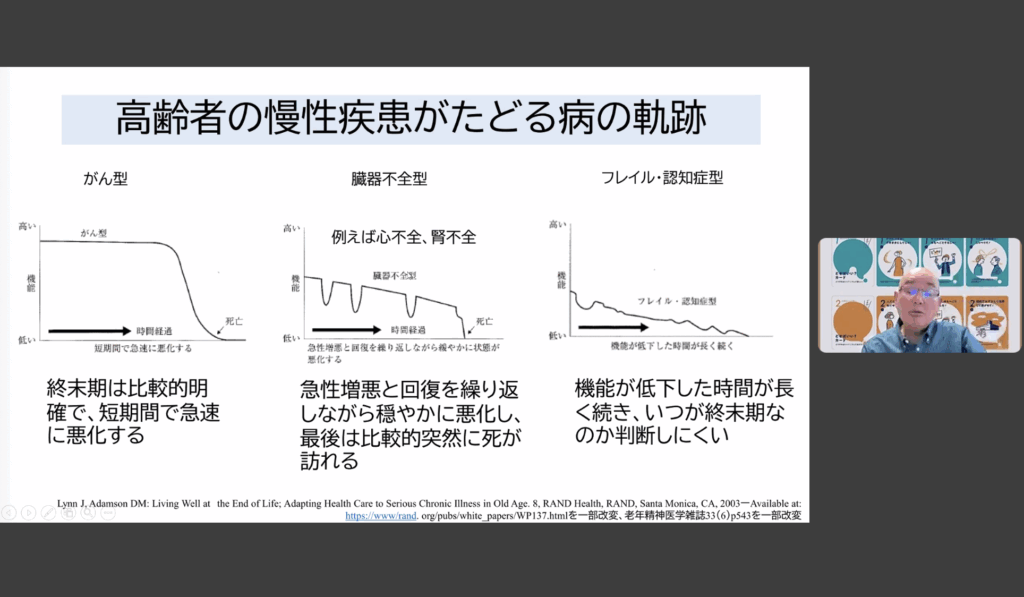

高齢者の慢性疾患がたどる「病の軌跡」の図をもとに人の死についての説明し、そのうえで余命の宣告を受けた人の気持ちを想像しながらワークショップを行うという形式です。

津軽弁「ACPカード」で人生の最期を考える

特別養護老人ホーム三思園で看護主任をしている高橋です。長く病院に勤めていましたが、ケアマネジャーの資格をとってからグループホームなどで勤務し、独立し、現在にいたります。

この津軽弁で作成したACPカードを使ったワークショップは大阪初上陸ということで緊張していますが、多くの皆様にご参加いただき、心から感謝しております。

ACPの現状と課題

少しずつACP(アドバンス・ケア・プランニング)という言葉が広まってきましたが、実際の現場では「これからACPを行います」という説明がなされずに、ただ病状説明を受けたという印象を持たれる方が多いのが現状です。

私たちの施設では早くから取り組んできましたが、他の施設ではまだ「名前しか知らない」という状況が続いています。この状況を改善するため、地域貢献を兼ねてクラウドファンディングに挑戦しました。目標は150万円でしたが、最終的に226万円という支援をいただき、見事達成することができました。

現在、津軽弁ACPカードの活動は全国に広がっており、青森県内はもちろん、岩手県、福島県、東京都小金井市、京都など、各地からお声がけいただいています。

津軽弁ACPカードの特徴

1人称と2人称の使い分け

津軽弁ACPカードの最大の特徴は、1人称(自分)と2人称(大切な人)を使い分けていることです。

- 1人称カード:「〜したい」という自分の希望

- 2人称カード:「〜させてあげたい」という大切な人への思い

この使い分けにより、自分の思いと相手への思いの違いを実感できるように設計しています。

病の軌跡を理解する

ワークショップを行う前に、まず「病の軌跡」について説明します。

- がん:緩和ケアのおかげで安定期があるが、2~3ヶ月で状態が落ちる

- 心疾患:「ピンピンコロリ」と思われがちだが、実際は緩やかに衰退

- 老衰型・フレイル・認知症:いつからどうなるかが最も分からないパターン

疾患によって、生活の質が変わるスピードも時期も違うということを頭に入れておく必要があります。

ワークショップの進行

まずは大事な設定からです。

「あなたは健康診断を毎年受けていました。今回要精査となりA大学病院で検査を受けました。そしてその結果を聞きにきたら、ステージⅣのがんと告知されました。」

この設定のもと、参加者に以下の質問を投げかけます:

- あなたは誰に何を伝えたいですか?

- 残された時間、あなたは何を大切に過ごしますか?

- あなたが思い浮かべたその人は、あなたの思いを知っていますか?

あなたの思いを知っていますか、と聞かれ「わかっているはず、たぶん大丈夫」と思った方もいるはず。でも、本当にそれでいいのですか。驚くほど、身近な人にも自分の思いは伝わっていないものです。

だから、いつか、どこかで話し合う時があっていいんです。

たった今をその時に「さあ、やるべ!」と津軽弁で、スタートの合図を告げました。

カード選択のプロセス

カードは次のような手順で扱います。

- 1人称カード…9つのカテゴリーから1枚ずつ選択(合計9枚)

- 5枚に絞る…9枚のうち5枚に絞り込む

- 大切な人を想像…最も大切な人を1人だけ選び、良い思い出を思い浮かべる

- 2人称カード…同じ項目を「〜させてあげたい」の視点で選択

- 再び5枚に絞る

カテゴリー

- 身体的苦痛:「いでぐね(痛くない)」「いきがへずねくね(息苦しくない)」など

- 場所:「うちで生ききりて(家で最期を迎えたい)」「病院で治療を受けたい」など

- 医療従事者:「わば、わがってける医者(理解してくれる医師)」「めごい看護師(優しい看護師)」など

- ケア:「ふじゃばからだ、きたねばまいね(清潔を保ちたい)」「好きな食事を続けたい」など

- 人間関係:「家族と過ごしたい」「一人の時間も欲しい」など

- 価値観:「尊厳を保ちたい」「自分らしくいたい」など

- 準備:「やり残したことを片付けたい」「葬儀の準備をしたい」など

- 生き方:「最後まで笑顔でいたい」「美味しいものを食べたい」など

- 精神的支え:「不安を感じたくない」「信仰に支えられたい」など

読者には読みづらいと思うので、津軽弁の紹介は一部にとどめましたが、すべての思いが津軽弁で書かれています。カードの内容を詳しく知りたい方は、録画をぜひご覧ください。津軽弁の読み上げ付きですよ(笑)

手順で示したように、まずは「一人称」で自分の死をカードで考えていきます。各カテゴリーのカードは、5~6枚あり、その中から1枚ずつ自分の希望にあうカードを選択します。そして、選んだ9枚のカードからさらに大切な5枚のカードを選ぶのです。

次に「二人称」を始める前に…今、一番大切な方をおひとりだけを選びます。時間は30秒…。その大切なおひとりを思い浮かべ、「一人称」のときと同様にカードを選びます。

そして、選んだ9枚のカードからさらに5枚のカードを選びます。

続いて5名のグループで語りあい

ここまでカードを選んだら、5名のグループに分かれ、語り合います。

自己紹介と自分自身が人生の最期に食べたいものを話したら…

一人称5枚と二人称5枚を選んだうち、何枚の思いが一致しなかったか、それはなぜ同じものとならなかったのか?

難しかったと感じた選択はどれか?について自由に語り合います。

ここで大事なのは、参加者が安心して話せるよう、以下のルールを設定したことです。

- 話したくないことは無理に話さない

- 辛い体験を無理に共有しない

- ここでの話は持ち出し禁止

- 相手の話を否定しない

- 深く考えすぎない(今日の気分で)

- カウンセリングにならないよう注意

- 専門知識を押し付けない

- 自死を想起させる話題は避ける

参加者の皆様からの感想

ワークショップで各人がお話しした大切な内容は明かせませんが、参加者の皆様から多くの貴重な感想をいただきました。

1人称と2人称の違いについて

- 「選ぶ対象によって内容が変わる。かといってそんなに差はないが、2人称だとよくわかる」

- 「自分のことだけでなく、相手のことも考えないといけないことに気づいた」

- 「想いにギャップがある。ここは話し合っておくとギャップがなくなるかもしれない」

家族への思いの違い

- 「自分は家族に迷惑をかけたくないが、家族には迷惑だと思わない」

- 「一人にさせたくないが、どこで看取るかは別の問題」

- 「ご家族が本人の思いがわからないという方も多い。ご家族にこれを提案するのもひとつの方法」

職業的な視点から

- 「患者さんがどう生きたいかを感じてもらうのに使えそう」

- 「この視点は授業では学生に考えてもらわなかった新しい発見」

- 「職種的に足りないもの(薬剤師、PT、ケア職)も見えてきた」

活用への期待

- 「職場でも広げていくと楽しく、ここから話が膨らむ」

- 「人に説得力のある話ができる気がする」

- 「想いを繋いでいかないといけない」

文化的な気づき

- 「日本は話し合う文化が少ない」

- 「関西弁バージョンも作ってほしい、作りたい!」

- 「カードは時代と共に変化し、価値観も変化するので検証していく必要がある」

印象的だった体験

- 「とても居心地が良かった」

- 「最後に食べたいものにはかなり差があった。白いご飯に戻るのか?!」

- 「自分で選択できなくなる辛さを実感した」

おわりに

「縁起でもない話」は人生で最も大切な話かもしれません。参加者の皆様の感想からも分かるように、自分の思いと大切な人への思いが必ずしも一致しないことを実感することで、普段からの対話の重要性を感じていただけたのではないでしょうか。

1人称は自分の希望を言葉にして、自分の“生き方”を見つめ直す時間になり、 2人称では家族の死を想像し、後悔や葛藤を減らす準備をすることができます。津軽弁とやさしいイラストが「死」の話題をあたたかく包んでくれて、驚くほど自然に話せる雰囲気になりました。

「いつかどこかで話し合う時が必要がある。今やるべ。」この津軽弁ACPカードが、全国の皆様の人生の最期について考えるきっかけとなることを願っています。高橋先生、ありがとうございました!