2025年11月9日、大阪樟蔭女子大学にて「医療デザインサミット2025」を開催しました。雨天にもかかわらず、会場はほぼ満席。250名以上が参加され、東大阪プロジェクトのメンバーの支えによって盛況のうちに会を終えることができました。

今回のサミットでは、「さいごの授業」と題した特別講演、そして新たな試みである「越境ブレスト」などを実施し、参加者の皆さまと共に、人生の最終段階について深く考える機会となりました。

開催終了後にいち早くFacebookへ感想を投稿してくれた、コアメンバー田渕寿広さんのレポートをお届けします。

東大阪プロジェクトから情報拡散の依頼として、サミット開催のお知らせが来たのは夏頃だったかと思います。その段階で参加しようと予定を入れて、この日は朝から会場へとやってきました。

放出出身の私ですが、近鉄線に乗って河内永和で降りたのは初めてです。ここ最近、天気がよかったのに「なぜ今日に限って雨…?」と思いながら、大阪樟蔭女子大学へ向かいました。用水路が続く正門までの道で川邉先生にばったりお会いしてご挨拶。「なるほど!」と反り返りながら開会寸前、お忙しそうでした。

会場の導線ごとに案内の方が立っていたので、10階の席まではスムーズに到達できました。まだオープン30分前で、最前列に着席したため、後で振り返るとすでに満席近い状態になっていて驚きました。

私もセミナーに登壇することがあるので天気は気にしますが、今日に限って言えば雨は関係ないのだと安堵しました。

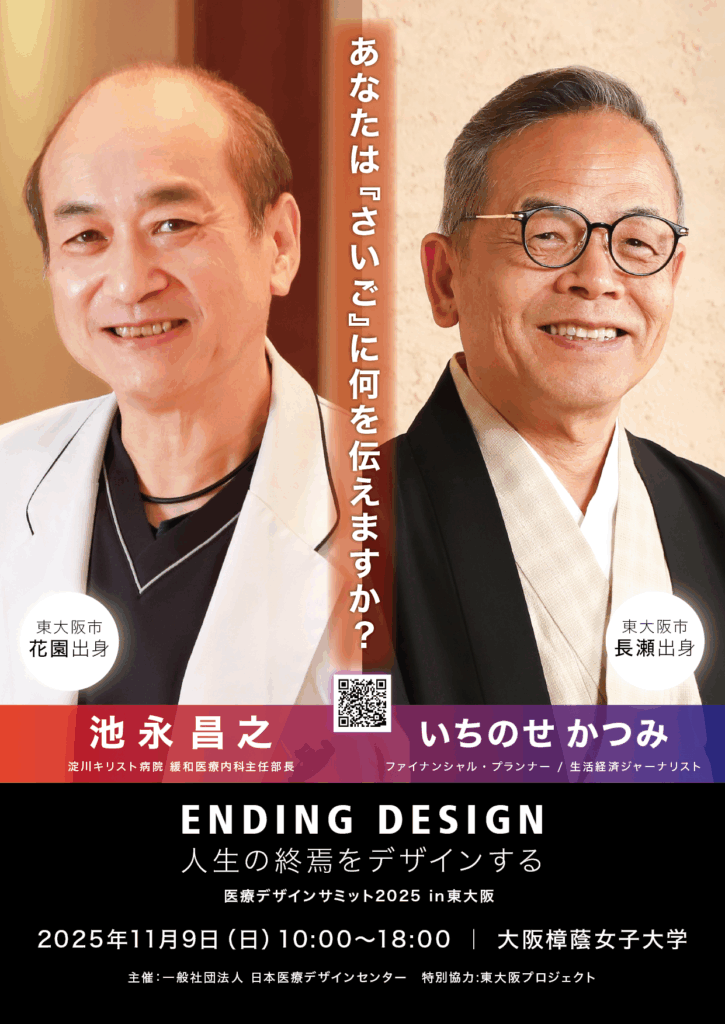

いのちの授業・第一部:いちのせかつみ先生による講演

関西で活躍されているファイナンシャルプランナー、いちのせかつみ先生の講演は、とにかく飽きない話の組立と展開に面白くて、釘付けになりました。

ご自身のお母様が闘病し、早逝されたときの状況やご家族の役割のお話をさらっとされていましたが、割と壮絶な体験だと感じます。しかしながら、ともすればマイナスで悲惨なその経験が、今の自分をつくることに繋がっているというところは、自分の人生と重ねて激しく共感しました。

さらに大病を経験した娘さんの3歳までのエピソードと術後の「こちらにニコニコしながら走ってきた」という、普通の子なら当たり前のことも感動に値することなのだと思いを巡らし、生意気盛りのうちの娘にすぐに会いたくなりました。

またご自身の健康についても無頓着だった結果、自身にも病気が見つかったものの、なんとか克服されたというところも、人の縁が運命的に人を助けるなとしみじみ思いました。「薬はデザート」はとてもいい表現ですね。

本題のお金の話では、こんなにわかりやすく「遣う・備える・残す」を、本来は難しい内容をストレスなく会場を巻き込みながらお話しされる様は、まさしくプロの技。お金は幸せになるための道具だというお話には納得。思わず膝を打ちました。

いのちの授業・第二部:池永昌之先生による講演

キャリアのほとんどをホスピスでの日々に向き合われている池永昌之先生。終始穏やかで、「この人は怒ることなんてないんじゃないか」と感じさせるお人柄が、会場全体を包み込んでいました。

穏やかながら、本質を捉えた「死」の語り

毎日死に向き合いながら、ご自身も死ぬことが怖いと正直におっしゃる姿が印象的。がんは人の価値観を変える(優先順位が変わる)、死の淵で苦しみに向き合う時、孤独・罪責・別離・迷惑・死にたくないといったさまざまな感情に苛まれる様子も、とにかく深刻さや悲しみを前面に出さず、穏やかに話される姿に惹きつけられます。

「死には他人の助けが必要である」という当たり前のことにも、ハッと思わされました。入院したら可愛げのある人にならないといけない。仕事と言えども、関わる人も人間だから当然だなと感じました。

「死後の世界はこの世に帰ってきたくないところなんじゃないか? なぜなら死んだら誰も帰ってこないほどだから」という言葉も哲学的でした。

死を迎える姿はさいごの教育の機会

一番印象に残ったのは、自分が死ぬ時の死ぬ姿が残った人への教育の機会であるというところ。死にざまをどのように見せて逝くかは、残った人たちに大きな影響を及ぼします。「にもかかわらず笑うこと」、そのための緩和方針などはよくよく考えて段取り組んでおかないといけないなと思いました。「死は誰にでも訪れ、誰もがきちんと乗り越えてきた」は紛れもない事実ですから。

師匠と弟子の絆に思わず…

授業の終盤に弟子にあたる川村知裕先生(大阪南医療センター・緩和ケアセンター部長)が登壇され、師匠である池永先生に感謝を述べる場面がありました。川村先生は外科医だった頃にうつ症状を発症し、絶望の淵にいる時に池永先生のホスピスに「拾ってもらった」お話をされていました。

話の終わりに、また穏やかに池永先生が「病気が彼の武器になればいい」とおっしゃったところは痺れました。人生にはよい師匠が必要で、その師匠が運命を変えると思います。

第三部:越境ブレスト

「越境ブレスト」という聞きなれない企画も実施されました。プレゼンターの方々が壇上で課題とその解決のためのアイデアを発表し、共感できた参加者がその場でグループに参加してブレインストーミングを行うという、頭をフル回転させる内容でした。

グループに分かれて際は、ファーストペンギンになるべく積極的に発言しました。普段企業内での取り組みとは少し違いますが、夢という名の幻想を追うのではなく「自分事」として現実に本気で向き合うことは、こうした場だからできることではないかなと感じました。

夢という名の幻想を追うのではなく、自分事として現実に本気で向き合う場。東大阪プロジェクトも最初は「それ何?」という状態から始まったはずです。それが今やうねりを伴い、今後どんな化学変化が起きていくのか。予定調和とはいかない出会いと発見が、次々と生まれていく空気感がありました。

「恩送り」という考え方

順番は前後しますが、川邉先生が冒頭で話された「恩送り」のお話も印象的でした。恩返しはなかなか難しくても、身近な人に送っていくことはできる。また「自分は自分の身の丈で」という言葉も、多くの参加者の共感を呼んでいたと感じます。

この取り組みには、私欲や利益はなく、純粋な熱量によって運営されています。成し遂げたいという前のめりな姿勢が、人を巻き込んでいく。終了後、大学の教室を元に戻す作業も、川邉先生の「お願いします」で、帰る人もほとんどなく参加者みんなが協力して、100以上の長机と300のイスがあっという間に元通りになりました。

ご参加いただいた皆さま、登壇者の皆さま、そして運営に携わってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。この学びを、日々の生活や仕事に反映させていきたいと思います。

東大阪プロジェクト2025コアメンバー 田渕 寿広