「講演会の宣材写真なんだけど“さいごの授業” の名前の通り、遺影にも使えるような一枚を撮ってほしい」

いんちょは、真剣な笑顔で言います。ちょっと変わった依頼をしてくるときは、いつもこの表情です。中学・高校からの付き合いだから分かるんです。

プロフィール写真はたくさん撮影してきました。中には遺影として使われたものもあったのかもしれません。でも、はじめから遺影を撮れと言われたことは…ないです。

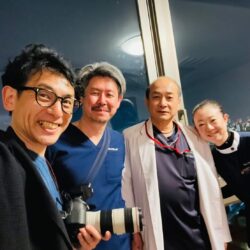

私、蔵屋は何を撮ればいいのか、初めて真剣に考えることになりました。11月9日、大阪樟蔭女子大学で開催される医療デザインサミット「さいごの授業」。演者として登壇する池永先生といちのせ先生の元をいんちょたちと訪ねて、レンズを通した時間は、思いのほか深いものになりました。

その人らしさが表現できる撮影場所にて

本番は11月。でもさいごの授業を宣伝する期間は長い方がいいのは間違いありません。早めにホームページやチラシを作成するために、初夏にはいんちょがアポイントを取ってくれて、2名の講師が指定した場所へと向かいました。

池永先生の撮影は病院の夜

池永昌之先生は、長年のお勤め先である淀川キリスト教病院の緩和医療内科で撮影させていただきました。夜間のナースステーションは静かで、オレンジ色の灯りだけが柔らかく点っていました。

「この時間帯が好きなんです。あたたかいオレンジ色なんです」

池永先生のその一言で、撮影の方向性が決まったような気がしました。静寂に包まれた病棟で、患者さんとご家族に寄り添う医療者の姿。それを光で表現するにはどうするか。そう考えながらシャッターを切りました。

いちのせ先生の撮影は事務所で

いちのせ先生も仕事場である、ご自身の事務所にうかがいました。

そこは「笑」という額と土壁に囲まれた、いるだけで前向きになれるような空間でした。撮影しながら気づいたのは、普段は自分が相手から引き出す立場なのに、この先生の笑顔に引き寄せられていたということ。そういうことってあるんだなと思いました。

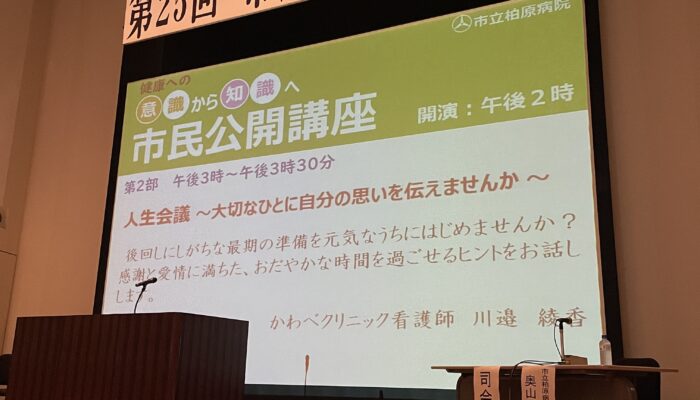

講演会当日も話に夢中になりながら撮影を続けた

当日、すでに多くの人が書いてくれていますが、私が想像していた以上に多くの人が来ていました。立場も職種も異なる、さまざまな人たちが大勢で「いのち」の話を聞きに集まる事実には、心が動かされます。

それだけ大事なテーマだということを物語っています。

いちのせ先生は「ファイナンシャルプランナー」の視点から。お母さまをがんで亡くし、ご自身もがんを克服された経験の中で、人生とお金について話されました。

「笑って生きなきゃ損」「お金は幸せのための道具」

そんな言葉の重みを知っているからこそ、伝わる力があるんだろうと思いました。経済の話が、結局は人生の話につながっていく様子を一生懸命に撮影していました。

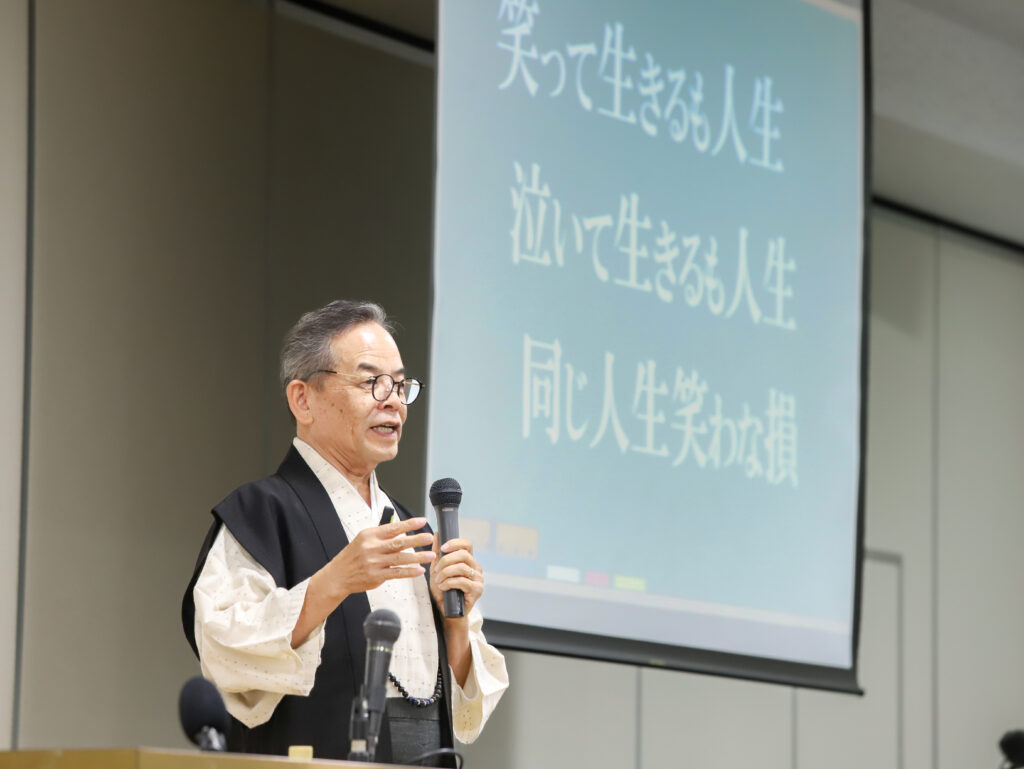

午後は、池永先生が登壇されました。医療者としての葛藤、患者さんとの関係。

そして「わたしも『死』は怖いんです」という素直な言葉。医療者として多くの死を見つめてきたのに、いや、だからこそなのかもしれません。

医療者も人、患者も人という言葉にあったように、緩和ケア医という立場よりも、人間として池永先生の話、そして素朴な話し方が、人々の心に響いたように思えてなりません。

肩書きを越えた“人と人”のつながりを深く考えさせられる言葉でした。そのお二人の語りが、東大阪プロジェクトのクレドと重なります。

「出会うことで人が動き出し、共に未来を変える〜穏やかなエンディングをみんなで〜」

写真家として気づいたこと

講演後の越境ブレストでは、医師も看護師も葬祭業者も、事務職の人も、みんなが立場を越えてアイデアを出し合っていました。私がこれまで見てきた「会議」とは全然違う雰囲気でした。

300名用の机とイスも、あっという間に片づけられ、そこかしこに車座の輪ができます。

一人ひとりが真剣で、でも楽しそうで。その中に「東大阪プロジェクトが目指しているもの」が、ちゃんと形になってるんだなと感じました。

今回の仕事は最初、「遺影にもなる写真」という条件に、どう向き合うかが課題でした。撮影を通じて、それは単なるポートレートではなく、その人の「人生観」そのものを写し取る作業なんだと気づくことができました。

今回の撮影は、私にとっても“いのちと死に向き合う学び”の時間でした。写真には、想いや温度が写ります。それは言葉と同じくらい、人の心に届く力がある。写真をご覧になった方から「一枚一枚に魂が込もっている」とのお言葉をいただき、胸が熱くなりました。

ひとりでも多くの方に写真をご覧いただき、何かを感じ取っていただければ嬉しく思います。

あの静かな温度、人生を照らす光、そしてその瞬間に宿った“人の想い”。

それを写真を通して届け続けたい──それが私の願いです。

私はこれまで「100歳で元気にぽっくり逝きたい」と冗談ぎみに言ってきました。でも今回、初めて「自分の最期をどう迎えたいか」を真面目に考えるようになりました。患者、家族、医療者。立場を越えた人間関係の中で、どう生きるか。そういうことなんだと思います。

多職種連携の輪で写真家が記録という特技を活かす

医療と介護の現場を外から見ると、どうしても閉ざされた印象がありました。でも今回のように撮影を通じて関わると、患者さんやご家族、そして地域の人たちへより温かく届けるために、医者も看護師も葬祭業者も経営者も、みんなが協力している。その姿を記録し、伝えることも、実は地域を支える一部なのかもしれません。

50歳を迎えたとき、残りの人生は「社会に何かを返していく時期」だと感じていました。写真家として多くの人の魅力を引き出す仕事をしてきたけれど、その経験やスキルを地域のために活かせないだろうか。この東大阪プロジェクトでの活動は、私にそんな一つの答えを提供してくれているように感じています。

写真家の目線で医療現場を見つめ、その想いを形にして伝える。医療・介護と地域をつなぐ架け橋になる。そういう役割があるんだと、今は確信しています。