“死”を語り合うことで、“生きる”私たちの心が動く。

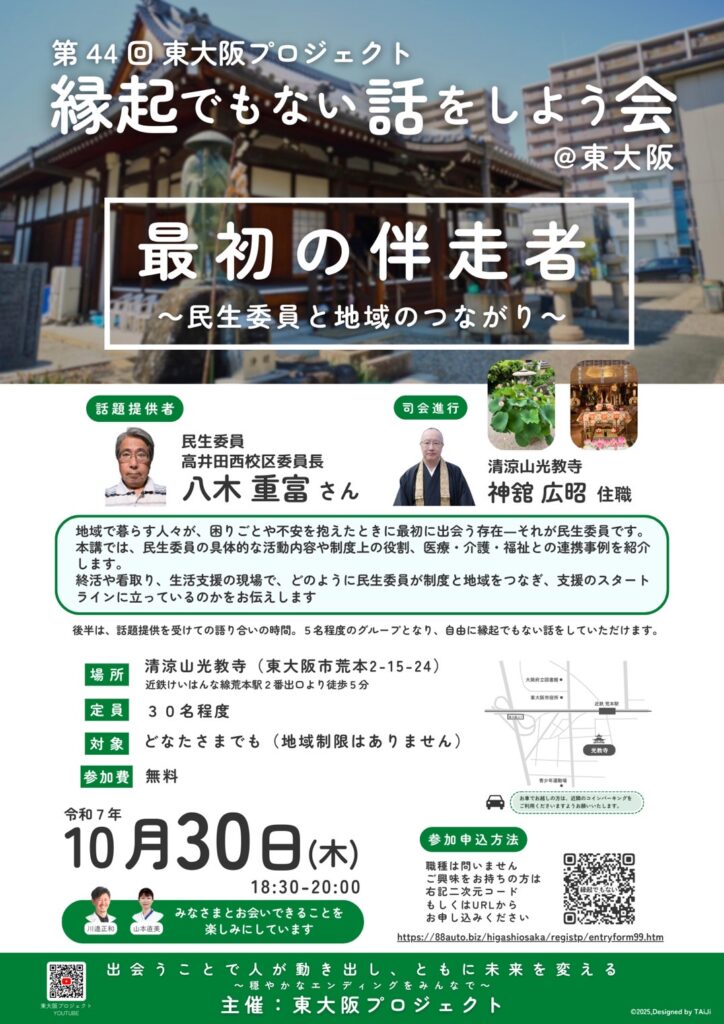

10月30日、第44回となる「縁起でもない話をしよう会」を、東大阪・光教寺にて開催しました。コロナ禍の前から数えて実に6年ぶりとなるリアルでの開催です。

今回のテーマは「民生委員と地域のつながり」。

縁起でもない話をしよう会とは

「縁起でもない話をしよう会」は、医療や福祉に関わる方々と地元の人々が参加する、鹿児島にある妙行寺さんが発案された地域交流イベントです。普段はあえて口には出さない「縁起でもない話」をみんなで語り合い、これからの人生をいかに生ききるかを考えるきっかけ作りにしたいと、東大阪プロジェクトでも継続的に開催してきました。

この会は、東大阪を拠点に、医療・介護・福祉・行政など多職種がゆるやかにつながりながら、地域での暮らしや最期を一緒に考える場として続けてきました。

オンラインとは一味違う“空気感”や“人の温度”を大切にした時間となりました。

民生委員は、地域の“最初の伴走者”です

今回は前半で、地域の最前線で活動する民生委員にフォーカスしました。よく聞くワードなのに、民生委員が何をする役割なのか、知らない方も多いのではないでしょうか。

「民生委員って、どんな人?」「何をしてくれているの?」といった素朴な疑問から、実際の活動エピソードまでを伺い、あらためて支援の“入り口”としての民生委員の大切な役割を学びました。

ご登壇いただいた八木重富さんの、地域に向けた想いや言葉のひとつひとつに、参加者も深くうなずく姿が印象的でした。

八木さんのお話しは、東大阪プロジェクトYouTubeにて公開しています。ぜひ合わせてご覧ください。

住み慣れた地域でさいごまで暮らすには

後半は4人ずつ、小グループに分かれて語り合う時間です。少人数のほうが心理的な安全性も高まります。

テーマはずばり「この地域で“さいごまで暮らす”ために必要なこと」。

多くの方が自宅で、住み慣れた地域で、できるだけ長く過ごしたいと願っています。かなうならばここでさいごを迎えたいと思っている方も少なくありません。

「一人暮らしの高齢者が増える中、どう見守れるか?」

「制度やサービスも大切だけれど、それだけで“つながり”が生まれない?」

「自分がさいごの瞬間を迎えるとき、どこで、どうありたい?」

リアルだからこそ、感じられること

今回の開催場所は、東大阪・荒本にある清涼山 光教寺。畳の上で輪になって語り合うその場は、不思議と心がほぐれ、どんな話題も素直に話せてしまう不思議な空気に包まれていました。

ある参加者が、こんな感想を話してくれました。

「“死”や“看取り”という言葉を、こんなにも穏やかに語れる場所があることに感謝」

これって、オンラインでは味わえないのではないかと思います。リアルで膝を突き合わせるからこそ、生まれる温かみと人間関係の素晴らしさを感じたひとときでした。

参加者の声より(一部抜粋)

- 民生委員さんの役割が多岐にわたる支援だと改めて知ることができた。

八木さんの地域への想いを伺い、私も何だか頑張ろうと元気をもらえた。 - 異業種との会話がこんなに楽しいと思いませんでした。学ぶべきところが大きかったです。

- 素敵な会に参加出来たことに本当に感謝。他職種の方と話す機会、自身でも大切にしていきたいと思います。

- 光教寺の雰囲気がとてもよかったです。

- 参加すると、いつも温かい気持ちになって、「明日からまた頑張ろう!」と思えます。

またリアル開催!?次回は来春を目指して

参加者からも「次もぜひ参加したい!」というお声を多数いただき、私たちスタッフもすでに次回の開催に向けて気持ちは前のめりです。

次は春頃を目指して準備中…?!

「縁起でもない話」は話しにくいもの。でも一度話せるようになれば“今”話したいと思うもの。

共感し、一緒に話してくださる方と、またお会いできることを楽しみにしています。

_page-0008-700x400.jpg)