朝からの雨。足は遠のいてしまうのかも。いや、来てくれた人は逆に帰りたくなくなって、長く滞在するよい理由になるのかも。

大阪樟蔭女子大学に入ってくる人を、10階にある会場まで送り届けるエレベーターは、休みなく働いてくれていました。雨を恨む必要なんて、まったくなかったのです。

受付に立ちながら、次々にやってきてくれる人を見た瞬間、ほっとする気持ちになりました。それにこれまでと違って、顔を知らない方たちの姿が目立つことに驚きました。

これまでイベントを開催すれば、いんちょや綾香さんの顔見知りが多く集まってくれます。これはありがたい一方で、活動の広がりからすれば課題でもありました。しかし、この日は違ったのです。知り合いの知り合い、そのまた知り合いという方たちが少しずつ増えてきた証ではないかと思います。

この日を早く迎えたいと、楽しみに準備してきたつもりです。けれども、本当に実現するのだろうか。どこかに不安を抱えてもいました。もちろんまったく不安のないイベントなんてあるはずはないんです。でも、ほんの数年前を考えたら、こんな景色は想像できませんでした。

先に今年、11名の運営メンバーと決めた戦略的ゴールを改めて紹介します。

それは『東大阪の医療介護福祉職の皆さんが、東大阪プロジェクトに参画すること』でした。

その第一歩として、医療デザインサミットに来てもらうことは、とても重要なステップだったのです。

結果、260名を超える医療職・介護職・福祉職、そして市民の皆さまが集まりました。以前だった見られなかった景色がここに広がっている。

少しずつかもしれないけれど、たどり着きたい未来の姿に近づけているのかな…などと思いました。

すでに多くのコアメンバーが、当日の様子、学びや気づきを記事にまとめてくれています。そこで私は、もう少し違う角度、Community Organizing の視点に沿って振り返ってみます。

Listening:そもそも10年前に聴いたから始まった

クリニックを開業して10年になります。東大阪の医療・介護・福祉の現場では、いつもさまざまな声を耳にしてきました。

「もっとつながりたい」

「一人で抱え込む日々がつらい」

「相談できる場がほしい」

「地域をもっと良くしたい」

こうした声に触れるたび、どこか落ち着かない思いが心に残りました。

何とかしたいのに、一介の看護師や医師だけでは届かない現実もわかってきました。変える力もないし、変える方法も道筋も思いつかなかったのです。

分からないからこそ、2018年12月に東大阪プロジェクトを立ち上げました。

まずはみんなの声、特に困っていることを聴くこと。それが変えたいという原動力となったように思います。

Relationship:顔が思い浮かぶ仲間の存在

医療デザインサミットに訪れる方は約300人。そして応援してくれる企業・団体も10社ほど。

多くの皆さんに満足してもらう準備って、いろいろあります。

でもその過程で、多くの仲間の顔が自然と浮かぶようになりました。

すでに「Strength Finder」で互いの強みを共有しているコアメンバーで、当日参加できるよ!手伝うよ!と言ってくれたのは、約30名! もう心強さしかありません。

綾香さんがそのリストを見て、瞬時に役割を割り振ります。総括、司会、受付、誘導、セッション担当、撮影、ランチの準備……役割は驚くほどスムーズに決まりました。

「何か手伝えることがありますか?」と声をかけてくださった方々や大阪樟蔭女子大学のスタッフさんや協力してくれた学生たちも輪に加わってくれます。

やまちゃん、はーみー、かみちゃん…とニックネームで呼び合える仲間がどんどん増えている人に驚いている人もいるかもしれません。でも、私が一番驚いていると思います(笑)

この心地よい距離感と、自然に手を差し伸べられる関係性。「今回は都合があわない」でも、なんら構いません。

「この人となら一緒にいて何かできる」と、思える仲間の存在は、未来を形づくる確かな手応えにつながります。

もうとっくに今や東大阪だけではなくなり、地域の壁を越えています。このつながりが私たちにとっても、そして暮らす人々にとっても大事な“資産”になると思います。

Interest × Resource:得意を結集すること

医療デザインサミットは、誰かひとりの力で実現できるものではありません。いくら私たちがやりたい、やりたいと言っても、それだけで成立させるのはムリというもの。

たとえば参加費無料で開催できた理由をあげれば…

- 協賛企業の理解と協力があったから

- 大阪樟蔭女子大学・井尻教授が場所を提供してくれたから

- 日本医療デザインセンターと低予算でできるプログラムや演出を考えたから

そして何より、コアメンバーをはじめ、多くの方が自分の“得意なものを資源として”惜しみなく差し出してくれたからです。

それぞれの力が少しずつ集まり、一つの場を形づくっていく過程を目の前にしながら、「ああ、community organizing とはこういうものなのだ」と実感することのできる日でもありました。

Leadership:自走するリーダーたちと集う人々

今回のために、改めてチーム作りに時間をかけたわけではありません。それにもかかわらず、たった一度みんなでゴールを確認しあっただけで、受付、さいごの授業、越境ブレストといった各チームは編成され、すぐに動き始めました。

私は本当に細かい流れは知りません(笑)

何かあったら最後に責任を取るだけです。

この結果、指示を待つのではなく、「自分にできることからやる」という姿勢が自然と広がっていくんですよね。これもちょっと前だったら、できなかったことです。知らなかったことです。

リーダーは肩書きで生まれるものではなく、命令によって動くものではない。自分がやりたい力と、巻き込む力によって、こんな結果が生まれるのだと知りました。

Collective Power:260名の心が少しずつ重なり合う

東大阪市民が、48万人。この日集まったのは260人。なーんだ、何か変わるほどのインパクトなんてないじゃないか…!と思われるかもしれません。 今はまだその途中ですが、何万人を動かすには、何百人から動かすしかないのです。いきなり山は動かない。

この日の会場には、いろんな立場の方が集まってくれました。医療職、介護職、福祉職、企業や一般市民と、立場はさまざまです。でもさいごの授業に参加し、そして「越境ブレスト」では、皆が同じ方向を見ている瞬間を見ました。

ただのイベントではなく、東大阪の集合的な力が垣間見えた瞬間だったと感じます。

Action:戦略的ゴールがたしかな形に

今年度の戦略的ゴールである「医療介護福祉職が東大阪プロジェクトに参画すること」。

医療デザインサミットでは、その目標を“言葉”ではなく“行動”として達成しました。260名の参加という数字的にも、医師や看護師をはじめ医療職が多く含まれる事実からも、そして参加者がアンケートで答えてくれた高い評価からも。

Outcome:小さな変化が確かな動きへと

アンケートを通して、いただいた多くの声。ほんの一部を紹介すると

「もっと関わりたい」

「次の企画が楽しみ」

「久しぶりにワクワクした」

「職場で共有しました」

「ここから動き出したい」

こうした声に触れると、東大阪はたしかに変わり始めたのだと実感します。

community organizing で言う「small wins(小さな勝利)の連鎖」が、静かに始まっています。

おわりに ― 11月9日は7年間の一つのゴールだった

2025年11月9日、私は「東大阪プロジェクトを続けてきてよかった」と思いました。

いや、いつも思っています(笑)

でもこの日の感情は深かったです。

そしてこの日は今年度の戦略的ゴールにしか過ぎません。いつもそう。まだまだここからです。

私たちが目指しているのは、

市民一人ひとりが“自分の人生の最終章を自ら選び取れる力”を持つ地域です。

豊かに生ききり、その人らしい選択のもとで最期を迎えられること。

そんな“力”を、市民自身が育てていける地域をつくること。

その未来を実現するために、私たちにはクレドがあります。

出会うことで人が動き出し、ともに未来を変える。

穏やかなエンディングをみんなで。

地域の中にある想いと力をつなぎ、結び、自分たちがさいごまで暮らしたいと思える未来をつくっていきます。

あの日参加してくれた方、実行にかかわった我々の一人でも多くが、行動し、よりより未来に近づけたら。そんなことを願っています。

そして最後に、心からの感謝を。

今回の医療デザインサミット2025が形になったのは、多くの方々のお力添えがあったからにほかなりません。

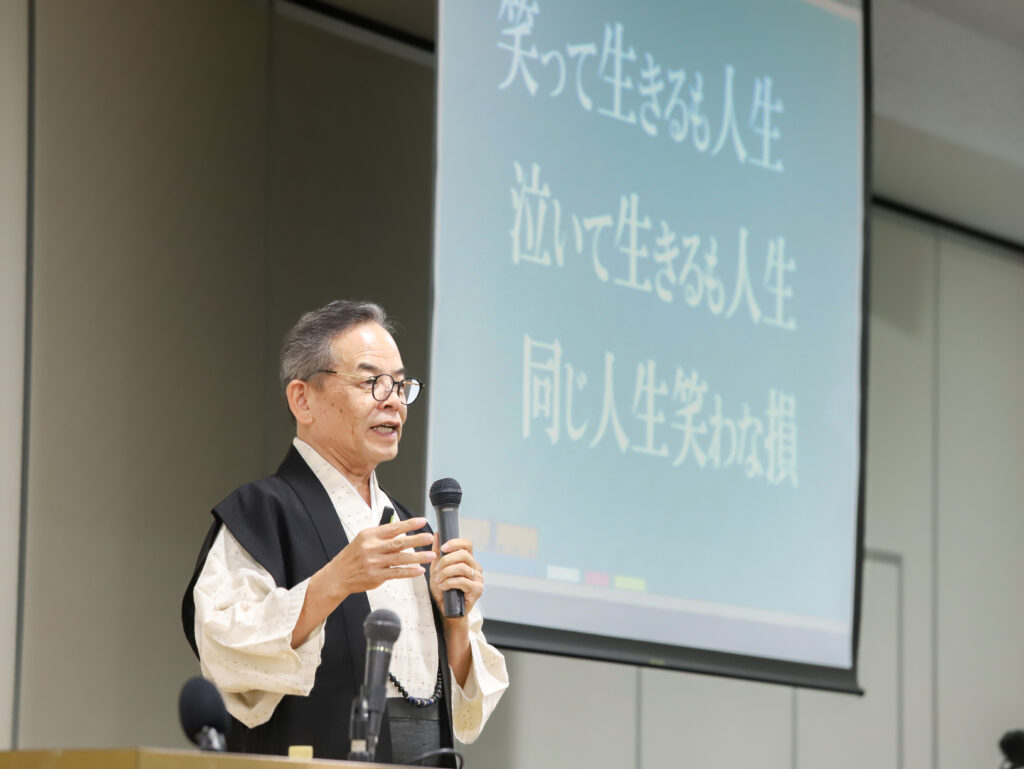

登壇という大役を快く引き受けてくださったいちのせかつみさん、池永昌之先生。

企画の趣旨に共感し、支えてくださった協賛企業の皆さん。

運営の土台を陰で、そして時に前へ出て整えてくれた桑畑健さんをはじめ日本医療デザインセンターの皆さん。

そして何より、東大阪の未来を本気で信じる東大阪プロジェクト・コアメンバーの皆さん。

一人ひとりのお力が重なり、11月9日のあの空間が生まれました。心より、ありがとうございました。