東大阪プロジェクトでは「折れない心を育てる いのちの授業」を東大阪市とともに市内の小中学校で展開していきます。

「折れない心を育てる いのちの授業」とは

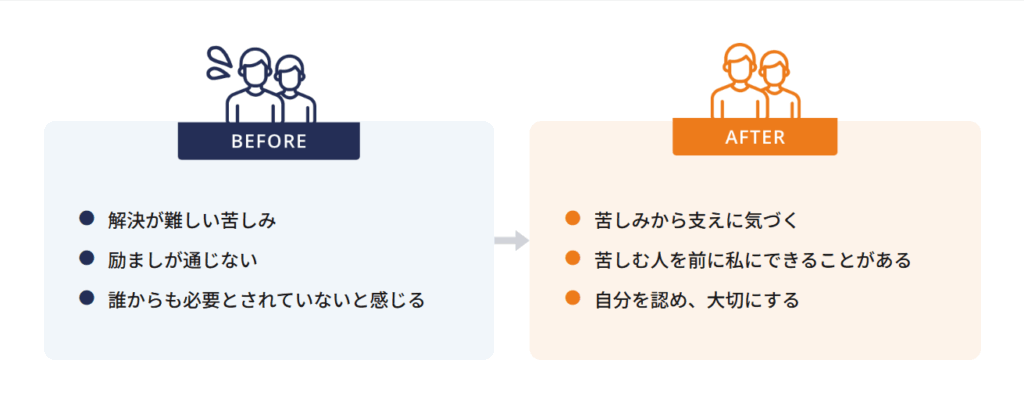

エンドオブライフ・ケア協会が、ホスピスの現場で培われた「苦しみとの関わり方」をもとに開発したプログラムです。自分を認め大切に思う気持ちを育むことで、相手をそのまま受けとめ大切にする気持ちを育みます。解決が難しい苦しみを抱える人に寄り添い、「わかってくれる人がいる」と感じてもらうこと。そして自分にもできることがあると気づき、半径5mの人とお互いケアし合えるコミュニティづくりを目指しています。

東大阪プロジェクトでは、2025年度に16名の認定講師養成を目指していますが、12名が9月21日に講師トレーニングを受講しました。今回は、東大阪プロジェクト・いのちの授業倶楽部部長である市村健太郎さんの受講レポートをお届けします。

「きっと大丈夫」と思っていたけれど

エンドオブライフ・ケア協会主催の「いのちの授業~折れない心を育てる~」講師養成講座の受講を前にした動画学習で「台本もあるし、そんなに難しくないだろう」と気楽に考えていました。しかし実際に講座に臨んでみると、想像以上に奥深く、難しいと感じることばかりでした。

小学生に届ける言葉の難しさ

講座の聞き手は小学生です。いかに聞き取りやすいペースで話せるか、どう伝えれば心に届くのか。知識として「反復」の重要性を学びました。相手が話すことをしっかり聞いたうえで、そのまま反復して返す。そのことで相手は「自分のことを理解してもらえている」と実感できるのです。

自分にも小学生の子供がいますが、日々の生活で子どもへの対応を振り返ると反省することばかりです。

スクリプトを「自分の言葉」にする挑戦

特に苦労したのは、用意されたスクリプトをそのまま伝えるという部分でした。自分の経験や思いを混ぜて話すのではなく、あくまで決められた言葉で伝えます。なぜなら、講師一人ひとりの解釈で内容が変わってしまっては、授業の質に偏りやばらつきが出てしまうからです。受講生に対して正確に、そして平等にメッセージを届けることの重要性を私なりに理解して取り組みました。

しかし「スクリプトを自分の言葉として語れるようになる」のは想像以上に困難でした。ふだんの仕事柄、話すことが多い分、つい自分の言葉で勝手に解釈してしまうのです。単に暗記するだけではなく、声に出して練習し、自分の心を通して語れるようになるまで相当な回数を繰り返す必要があると痛感しました。

新しいチャレンジとして

この難しさは同時に、私にとって大きな学びのチャンスでもありました。これまでの活動の延長ではなく、まったく新しいチャレンジとして取り組むことになります。授業の本番で講師として子どもたちに伝える立場になると想像すると、緊張感も相当ありますが、大きな期待と楽しみも膨らんできました。

共に学んだ仲間たちとの共感

今回の講座を通じて得られたのは、知識やスキルだけではありません。さまざまな背景を持つ人たちが「誰かの役に立ちたい」という思いを胸に、さまざまな地域から集まっていました。グループワークの中で互いの考えに共感したり、新しい視点をいただいたりすることもできました。この仲間の存在は、これからの活動の大きな支えになるだろうと感じています。

これからの展望

「折れない心を育てる」というテーマは、子どもたちに限らず大人にとっても必要な学びです。人とのかかわりが希薄になってきたと感じられる世の中において、相手の想いをしっかり受け止められる心の持ち方を意識して、講師として子どもたちや地域の方々に伝えていきたいです。

これからは講師認定に向けて、学びを自分の中に落とし込み、実践の場で活かしていきます。そして共に学んだ東大阪プロジェクトの仲間が、それぞれの地域で活躍し、多くの人に「いのちの授業」が広がることを願っています。

——

東大阪プロジェクトでは、今後も「折れない心を育てる いのちの授業」の展開に向けて取り組んでまいります。次回は地域包括支援センター職員として活動する山田美代子さんの受講レポートをお届けします!